(Articolo a puntate di LUCIANA PIAZZI, pubblicato su Lerici In di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020)

Il rischio pandemia da Covid19 che stiamo vivendo in questi giorni drammatici ci ha colti di sorpresa e sta modificando radicalmente i nostri stili di vita e le nostre certezze, costringendoci a fare i conti con una paura che è tutt’altro che irrazionale ed ingiustificata.

Da sempre le epidemie hanno creato angoscia e terrore nella storia dell’umanità perché seminavano morti a migliaia e nello stesso momento. La malattia e la morte individuale sono una tragedia del singolo e della sua famiglia; la morte in massa aggiungeva il senso del tormento, della catastrofe, della fine collettiva.

Da tempi immemorabili la peste era considerata un flagello divino, ragion per cui essa veniva esorcizzata facendo ricorso alla mediazione dei santi, come San Rocco, o della Madonna.

Oltre ad essere interpretate come castigo divino, le pestilenze vennero affrontate facendo ricorso all’astrologia (congiunzioni ed opposizioni di pianeti) o alla teoria dell’avvelenamento: ad ebrei e lebbrosi venne attribuita la responsabilità della peste nera del 1300, agli “untori” – come scrive Manzoni nei Promessi Sposi – quella del 1630; oggi i “colpevoli” sembrano essere i Cinesi. Insomma, la colpa a qualcuno bisogna pur sempre attribuirla!

Moltissime e spaventose furono le epidemie che dilagarono anche nelle nostre zone.

Nell’anno 1528, la repubblica genovese, già sotto assedio e ridotta alla fame dal blocco navale di Andrea Doria, subì una della peggiori epidemie di peste della sua storia. I morti furono numerosi e, come riportano le cronache: “..nella città e nei borghi ad ogni passo scorgevasi cadaveri, anche perché le popolazioni erano indebolite dalla carestia.”

Nel 1579 una nuova carneficina; la peste nera uccise 24.450 persone a Genova e 14.000 nella Riviera di Levante, addirittura 50.000 in quella di Ponente. In quel periodo la peste arrivò a Paraggi, vi fu portata da alcuni marinai che raggiunsero l’insenatura con uno schifo, un’imbarcazione utilizzata per scendere dalle navi mercantili, allo scopo di rifornire di acqua un veliero alla fonda nella rada di Portofino. Dal piccolo borgo, la peste si diffuse rapidamente alla frazione di Nozarego dove in un mese vi furono 17 morti.

Ancora più tragico il bilancio di vittime, a seguito dell’ennesima epidemia di peste che si diffuse nel 1656; a Genova, dei 100.000 abitanti ne rimasero vivi solo 30.000 e solo il 10% della plebe, mentre altre fonti addirittura riportano che il numero di superstiti si aggirasse intorno ai 10.000. Il batterio che originava la peste giunse in Europa probabilmente dalla Cina dove, in alcune zone, la peste è presente ancor’oggi in animali selvatici (portatori). Fino alla pandemia del 1347, e dopo le possibili epidemie di epoca romana, l’ambiente europeo probabilmente non si era mostrato favorevole alla sopravvivenza ed alla moltiplicazione dei topi che sono solo gli ospiti del vettore reale del batterio, ossia le pulci. In quel periodo invece l’aumento demografico, la mancanza di adeguate condizioni igieniche e le condizioni ambientali propizie, caldo umide, determinarono lo scatenarsi della malattia.

La Riviera, in quest’occasione, rimase abbastanza immune dal morbo, circoscrivendo bene eventuali focolai. I rivieraschi si distinsero tuttavia per la loro devozione alla repubblica, trasportando a Genova con le loro barche medicine, generi alimentari ed altro.

Tuttavia, nelle nostre zone, in quello che oggi è il parco Magra-Vara- Montemarcello, si conservano le rovine di case in pietra identificate nell’abitato di Portesone; quelle case furono occupate fino al XVI secolo, quando vennero abbandonate proprio per un’epidemia di peste che costrinse i loro abitanti a trasferirsi nella vicina Barbazzano (sopra a Tellaro), oggi pittoresca rovina, già menzionata nel 981 in un diploma di Ottone II.

La comunità di Ameglia dedicò un oratorio a S. Pasquale, perché con la sua intercessione, nel 1713 risparmiò gli abitanti da un’ennesima epidemia di peste che si diffuse anche in queste regioni.

Il 17 agosto di quell’anno, davanti al notaio Vincenzo Germi, il Sindaco impegnò il Comune a portare in processione solenne il gonfalone per la festa di San Pasquale il 17 maggio di ogni anno.

Ancora oggi, il 17 maggio, si festeggia il patrono del paese con un processione con il Ss. Sacramento e cantando il Te Deum, proprio per ricordare lo scampato pericolo.

Oltre a provocare il calo demografico delle città e lo spopolamento delle campagne, queste pestilenze si ripercuotevano negativamente sull’economia delle zone colpite; infatti, quando le autorità dichiaravano lo stato di morbo contagioso, veniva a cessare ogni contatto ed ogni scambio col mondo esterno. Dal blocco delle attività commerciali e produttive, derivava la disoccupazione del popolo minuto, degli artigiani e dei mercanti e, anche a causa della grave carestia presente, la morte per fame. Quindi, niente di nuovo sotto il sole: da sempre, il modo più sicuro per limitare la diffusione del contagio è stato l’isolamento.

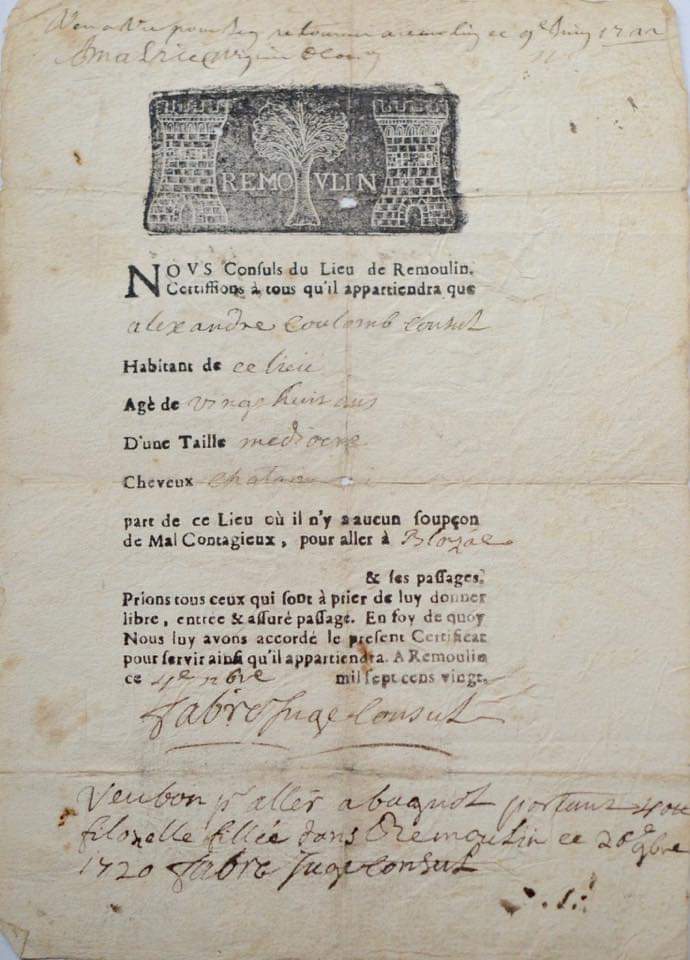

In quelle terribili circostanze, vennero anche istituiti i tribunali di sanità che condannavano i responsabili di colpe gravi, quali non aver denunciato casi di malattia, il commercio di robe infette, il viaggiare senza le bollette necessarie. Come curiosità, ricordiamo che l’abito consigliato ai medici per visitare gli infermi consisteva in una grande vestito incerato, con in testa un cappello, una maschera al volto munita di occhiali ed una piccola verga con la quale toccare, a debita distanza, i malati infetti; inoltre i dottori portavano dei contravveleni per protezione, come ad esempio delle palle odorose da annusare, di tanto in tanto.

Negli anni 1648-50, anche a Genova e nel territorio ligure, dilagò un’orrenda epidemia di tifo petecchiale. Di fronte alla pandemia ci si difendeva come si poteva e come si sapeva. I Magistrati di Sanità si trasmettevano a vicenda, con civile coscienza, continue informazioni, spesso dettagliate, sostenendo tuttavia sempre che non si trattava di «male contagioso». Non vennero quindi adottati quei provvedimenti di quarantena e di «cordone sanitario» che erano previsti solo in caso di epidemie di peste. Di nessun valore le cure mediche: in genere si ricorse alla flebotomia [=salasso]; si sperimentarono anche farmaci specifici ma, frutto di ignoranza e cialtroneria, risultarono inefficaci.

In Val di Vara, la situazione era analoga a quella genovese: a Varese Ligure la mortalità del 1650 fu la terza crisi di mortalità dell’intero secolo XVII, dopo quelle del 1608 e del 1630; nella frazione di Comuneglia, la percentuale dei decessi del 1649 risultò la più grave di tutto il Seicento e, a S. Pietro Vara, la più elevata del periodo 1615-1670.

Bisogna anche tenere presente che, prima dell’avvento degli antibiotici e dei vaccini, la mortalità infantile era, in generale, sempre molto elevata; si prenda ad esempio il piccolo abitato di Cerri: nel solo anno 1725, tutti gli undici decessi registrati nel libro degli atti di morte della parrocchia riguardavano, purtroppo, bimbi in tenera età. Anche due anni dopo, nel 1727, su dieci atti di morte annotati, ben nove si riferivano a minori, la cui età variava da pochi giorni ad alcuni anni di vita; uno di questi fu battezzato dall’ostetrica appena nato perché in pericolo di vita. Questa pratica in realtà era piuttosto diffusa, ma poi il sacerdote verificava che il Sacramento fosse stato correttamente amministrato e, in caso di dubbi, e se il neonato sopravviveva, veniva battezzato anche in chiesa.

Ancora notiamo, nel 1741, nella piccola comunità vennero battezzati cinque neonati; purtroppo, su quattordici decessi avvenuti durante quell’anno, ben undici riguardavano neonati o comunque pargoli appena svezzati. Il 1752 fu un’altra annata tremenda per l’ esigua comunità di Cerri: durante quell’anno, ricevettero il battesimo cinque lattanti, ma vennero a mancare ben tredici persone, delle quali undici erano piccoli in tenera età; il dato è veramente angosciante se rapportato ad una popolazione di circa un centinaio di abitanti. Neanche nell’anno 1756 la situazione migliorò: in quell’annata vennero alla luce dodici piccoli ma, nei soli mesi da ottobre a dicembre, perirono otto fanciulli, probabilmente vittime dei primi freddi e dei mali legati alla stagione invernale. Il bilancio dei decessi fu ancora più tragico nel 1763, allorquando su diciotto registrazioni di morte, ben sedici riguardavano bambini e, di questi, sette spirano nel solo mese di gennaio, verosimilmente decimati dal freddo intenso o da qualche epidemia non specificata. Nel 1834, ricevettero il battesimo otto lattanti ma lasciarono prematuramente questo mondo nove piccini di Cerri, fra i quali un innocente di soli quattro mesi, caduto da un buco del solaio nell’ovile sottostante. E’ verosimile che anche in questa piccola comunità si fosse diffusa l’ennesima epidemia tifoidea che falcidiava soprattutto i neonati: nella località Ville di Arcola, in quell’anno, a causa della malattia, morirono trentotto piccole creature.

E proprio per arginare questo flagello, che colpiva soprattutto l’infanzia, il 12 giugno 1817 nella città di Spezia, era entrato in funzione l’Ospedale provvisorio per i colpiti di tifo.

Durante il 1839, i decessi registrati nella parrocchia di Cerri furono quattro e tutti riguardavano neonati, rispettivamente di sette, undici, nove e sei mesi. In quell’anno erano venuti alla luce nove bambini, su una popolazione composta da poco più di duecento anime.

Nel 1860, nessun adulto morì nella villa di Cerri, anzi vennero al mondo quindici nuove vite, ma un destino crudele sembrò accanirsi contro otto famiglie di Cerri che persero i loro piccoli angeli: il più grande di questi innocenti aveva appena compiuto due anni. Anche nel 1861, il numero di minori deceduti fu spaventoso: su undici morti, purtroppo dieci erano fanciulli in tenera età. E stiamo parlando di una comunità molto esigua, costituita, all’epoca, da poco più di trecento abitanti, dei quali una settantina erano minori o adolescenti che appunto ricevettero la Cresima in quell’anno.

Come ci si può persuadere da questi dati, la mortalità infantile, che era generalmente molto elevata, diventava drammaticamente alta in coincidenza della propagazione di malattie contagiose che oggi si risolvono in maniera banale ma che, all’epoca, mettevano realmente a repentaglio la sopravvivenza di comunità intere.

Sempre a proposito di epidemie, nelle nostre zone, un’altra vera e propria emergenza sanitaria fu quella della febbre gialla che, sul finire del 1804, si propagò rapidamente nell’Europa meridionale e che ebbe come focolai il Regno di Spagna e, in Italia, la città di Livorno.

Le autorità della Repubblica Ligure intervennero con prontezza rafforzando il corpo di Guardie Sanitarie, il cui compito consisteva nel vigilare i confini terrestri e marittimi, affinché non entrassero stranieri in sospetto di contagio. Le Municipalità di Ortonovo e Nicola, confinanti con la Toscana e con il mare, si trovavano in una posizione particolarmente delicata e, infatti, era assai alto il numero di guardie che dovevano fornire, cooptandole tra i propri abitanti in età compresa tra i diciassette e i settant’anni.

Alla comunità ortonovese, vennero richieste dapprima venti guardie “munite di armi e munizioni” ma il loro numero presto salì a quaranta. Le baracche, che si facevano costruire perché le guardie restassero al coperto, avevano lo scopo di evitare pericolosi contatti con le persone forestiere, sospette di portare con sé il morbo. La quarantena per queste persone era stata fissata prima in quindici giorni e successivamente ridotta ad otto.

Nell’aprile del 1805, il servizio delle Guardie di sanità di terra era stato sospeso mentre quello di mare restava in piena attività. I deputati di sanità dovevano continuare a vigilare su tutte le persone e merci provenienti dall’estero e, in caso di dubbio, vietarne l’ingresso nel territorio della Repubblica Ligure. Chiunque tentasse di eludere i controlli, doveva essere subito arrestato. I picchetti di guardie (sedici appostamenti collocati tra S. Lazzaro, Sarzana, Bottagna, Brugnato, Sesta e Ponte S. Margherita) erano formati da almeno cinque uomini ciascuno e da un caporale che sapesse leggere e scrivere, per poter verificare le fedi o bollette.

Altre epidemie, meno clamorose della febbre gialla ma proprio per questo assai più perniciose, perché non ostacolate con misure così eccezionali, furono quella di scarlattina nel 1813, e quelle non meglio precisate negli anni 1818 e 1836.

Negli Anni Trenta dell’Ottocento, il colera iniziò a diffondersi attraverso l’Europa ed i governi dovettero fare nuovamente ricorso ai cordoni sanitari marittimi e terrestri. Furono adottate leggi che punivano con la morte tutti coloro che violavano quei presidi di polizia sanitaria o che aggiravano le disposizioni in materia. Per superare i cordoni marittimi, le navi dovevano arrestarsi a distanza di sicurezza dal litorale: il responsabile dell’imbarcazione si avvicinava alla costa per esibire la patente si sanità e giurava solennemente che nessuno a bordo fosse infetto. La patente veniva prelevata con una pinza e se ne verificava il contenuto: se il bastimento veniva ritenuto infetto o sospetto, non veniva ammesso l’approdo, pena la morte. Le lettere e i documenti venivano affumicate con un “suffumigio”, un fumo contenente zolfo e poi immersi nell’aceto, ritenuto disinfettante ed antinfettivo.

Sotto il dominio francese, gli ammalati più gravi e contagiosi venivano inviati al vicino lazzaretto del Varignano, costruito nel 1742 per volontà del Senato Genovese, per “purgare” merci e persone sospette. Il medico che visitava gli ammalati negli ospedali, aveva l’obbligo di denunciare i casi di epidemia e le malattie contagiose (proclama della Commissione Centrale, 1801).

La malattia si ripresentò violentemente nelle nostre zone, nel biennio 1854-1855; accadde al principio dell’estate del 1854; in quei giorni si accertò un caso di colera nella città di Genova: l’ammalato era un francese sbarcato da un piroscafo ed esalò l’ultimo respiro all’Ospedale di Pammatone. In quell’anno, a Genova, l’inverno fu duro, seguì una primavera umida e fredda e poi il caldo scoppiò all’improvviso.

Genova, città portuale, versava all’epoca in precarie condizioni igieniche; le cronache narrano che tra i primi ad ammalarsi furono i forzati addetti ai lavori del porto, uomini che immergevano mani e braccia in acque luride e infette nel luogo dove sfociavano le cloache e i canali di scolo.

Scoppiò così una feroce epidemia: i medici della città si prodigarono per i più sfortunati; non era la prima volta che la Superba veniva colpita da questa mortale disgrazia, era già accaduto nel 1835.

Si cercò di arginare il male con provvedimenti di varia natura: si impose di imbiancare i luoghi malsani, i portici e gli atri sudici che potevano essere focolaio di infezioni; si tentò di risanare gli ambienti, si predisposero controlli nelle botteghe e nei depositi di commestibili. Nacque anche un comitato di soccorso per ogni Sestiere delle città per portare aiuto ed assistenza ai più miseri e ai bisognosi di cure. Si stabilì poi che in ogni sestiere ci fosse una farmacia incaricata di restare aperta notte e giorno per fornire gratuitamente medicinali, cibo e aiuti di vario genere ai più miseri.

Nulla fu sufficiente a salvare la città, insieme alla malattia si diffuse il terrore dell’epidemia: le cronache del tempo narrano vari esempi di diffidenza, in particolare nei confronti dei medici, accusati di riservare ai ricchi cure migliori rispetto ai poveri. Le strade finirono con lo svuotarsi, le botteghe restarono chiuse. E per le vie di Genova si assistette a scene di manzoniana memoria rese ancor più drammatiche dalla conformazione della città: nei vicoli stretti e angusti, le morti furono più frequenti che altrove; c’era anche la difficoltà di trasportare i defunti fuori dalle loro case, l’epidemia dilagava senza sosta; quando una persona moriva per il colera si prelevano dalla sua casa tutte le cose ritenute infette, le stesse venivano mandate al Lazzaretto della Foce. Si cercò anche di portare via le persone dai luoghi malsani e di collocarle in posti salubri.

Chi poteva fuggì, chi restava si affidava alla misericordia del cielo e alla mano del Signore e come sempre le prime vittime furono i più miseri: per i tanti orfanelli si aprirono le porte dell’Albergo dei Poveri. Furono diversi coloro che si misero a disposizione del prossimo ma, fino a settembre, il colera dilagò impietoso.

L’amministrazione comunale di Ortonovo stilò una lista dei decessi provocati dal contagio, riguardante il terzo trimestre del 1855. Il numero fu davvero impressionante: quarantacinque nella sola parrocchia di Ortonovo e ventitrè in quella di Nicola, su un conteggio complessivo di circa duemila abitanti.

Un’altra violenta ondata di COLERA che colpì le nostre zone fu l’epidemia del 1884. Da Marsiglia a Tolone, dove infuriava la malattia, si trasferirono nel lazzaretto del Varignano oltre settemila immigrati, fra cui molti portatori di infezione. La scarsa prevenzione fece il resto e ben presto il colera si scatenò alla Spezia. I giornali lo chiamarono “il fatale zingaro”, ma il contagio non ebbe proprio nulla di deciso dal destino. Fu solo l’imprevidenza di chi doveva decidere a scatenare tutto quel putiferio. Sicuramente influì anche la disastrosa situazione igienico-sanitaria esistente in una città che, dopo la costruzione dell’Arsenale, era cresciuta troppo in fretta. Ma il contagio divampò in ogni dove della Città per la sciagurata decisione del governo Depretis di chiuderla in un ferreo cordone sanitario che impedì a chiunque di partire. Gli Spezzini si trovarono bloccati dentro a un sacco infetto dove il colera fece vittime a destra e a manca, fra i poveri quanto fra i ricchi. Il cordone sanitario agì da moltiplicatore, proprio per aver impedito a chiunque di uscire: furono bloccati tutti gli scali marittimi e terrestri della città e dei Comuni di Arcola, Riomaggiore e Manarola. Così il male infierì con una violenza che non conobbero Genova e Napoli, dove il morbo aveva attecchito duramente, ma con la differenza che le due città non furono chiuse dal blocco.

Iniziarono a circolare anche opuscoli di igiene sanitaria, per proteggersi dalla propagazione delle malattie, mediante la bonifica di ambienti e oggetti contaminati. Dove esistevano ammalati di colera, ad esempio, era necessario emettere nell’aria vapori di cloro che assorbivano “il principio contagioso”. Quali erano i componenti per produrre i vapori? Innanzi tutto si doveva disporre del cloruro di calce; per produrlo si dovevano mescolare due once di cloruro in dodici once di acqua limpida. In un’altra bottiglia era necessario mescolare mezza oncia di acido solforico (detto vetriolo) in dodici once d’acqua, ottenendo in tal modo l’acido solforico allungato. A quel punto, in un vaso di terra collocato sul fuoco, si dovevano versare tre o quattro cucchiaini di entrambe le soluzioni che producevano un’effervescenza e vapori disinfettanti. Le due soluzioni erano messe a bollire nelle stanze in cui avevano soggiornato gli ammalati, con porte e finestre chiuse e riaprendole solo dopo dodici ore di trattamento. All’interno, su delle funi, venivano stesi i panni del coleroso e poi “purgati al bucato”. Anche materassi e guanciali dovevano essere esposti agli stessi vapori, dopo aver disteso la lana ben sottile sul pavimento. Il saccone doveva essere aperto e disinfettato allo stesso modo, ma il suo contenuto doveva essere bruciato. Tende, tappezzerie, biancheria da letto, tralicci da materasso (detti farse) ed il saccone dovevano essere lavati con lisciva di cenere bollente. Legno e pavimento si dovevano pulire con lisciva di cenere, resa caustica con la calce (Istruzioni relative all’espurgazione del colera asiatico, Lucca, 1835).

Nell’autunno del 1879, furono numerose le persone contagiate da un’epidemia di vaiolo che imperversò nella val di Magra, mietendo numerose vittime. I soci della Misericordia di Sarzana, attraverso serrati turni delle proprie squadre, garantirono il sollecito trasporto dei malati in ospedale e dei defunti ai cimiteri, mettendo a rischio la propria incolumità.

Un’altra epidemia di VAIOLO infierì anche sulla popolazione di Romito, nel maggio del 1928. Ci furono nove volontari della Pubblica Assistenza del paese che rischiarono la propria vita per soccorrere i malati e le vittime di questo terribile male. A queste persone, la società di Pubblica Assistenza conferì una medaglia durante una cerimonia pubblica, per il loro altruismo e la loro abnegazione.

In Italia, il dottor Giuseppe Barellai (1813-1884), nel 1862 fondò a Viareggio il primo ospizio per bambini, portatori di “scrofola” [= tubercolosi ai linfonodi], nella convinzione che l’aria salso-iodica del mare apportasse benefici.

In Italia, il dottor Giuseppe Barellai (1813-1884), nel 1862 fondò a Viareggio il primo ospizio per bambini, portatori di “scrofola” – adenite tubercolare così chiamata perché l’aspetto delle cicatrici ricordava una malattia dei maiali-, nella convinzione che l’aria salso-iodica del mare apportasse benefici agli ammalati.

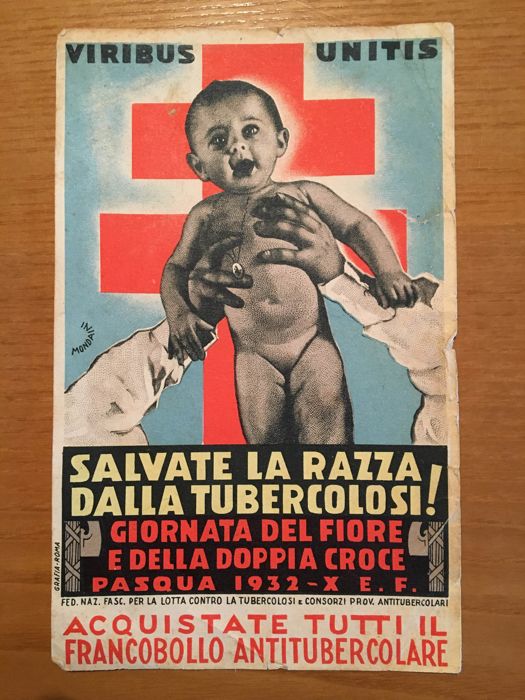

A causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie, altra malattia che aveva avuto nei secoli una grande diffusione fu la TUBERCOLOSI. Intere famiglie affette, lunghi decorsi, pazienti che lentamente venivano consunti dalla distruzione graduale del tessuto polmonare: questo era il quadro drammatico dell’evoluzione della patologia. Contro di essa, per lungo tempo, la scienza medica offrì ben pochi rimedi.

Nel diciannovesimo secolo, era tale la diffusione della tisi che si arrivò ad ipotizzare che “il mal sottile” donasse una maggiore sensibilità artistica. Delacroix, Modigliani, Chopin e Paganini furono alcune tra le vittime illustri. In Francia, furono pubblicati numerosi romanzi in cui si narravano gli “ideali” della tubercolosi: “La Signora delle Camelie” di Dumas figlio, “I Miserabili” di Victor Hugo. A causa della Tbc, Chopin morì nel 1849 a 39 anni. “Tossisce con grazia infinita” scriveva riferendosi a lui la scrittrice francese George Sand, sua amante.

Niccolò Paganini, la cui famiglia aveva origini spezzine (nel Comune di Carro), diede prova di eccezionale forza d’animo e perseveranza nel sopportare i violenti accessi di tosse dovuti alla tisi, che lo colpivano talvolta anche durante i concerti. Ma la malattia non frenò l’estro del grande violinista. Alla fine, sebbene afono per gli sforzi della tosse, comunicava grazie al figlio di quindici anni, che parlava al posto suo leggendo le labbra. Morirà dunque di mal sottile a Nizza nel 1840.

Già nel 1750 era uscito il saggio “Dei bagni di Pisa” di Antonio Cocchi e, sulla scorta di questa pubblicazione, i medici toscani indirizzavano i pazienti più facoltosi verso i soggiorni marittimi in Versilia. Nella seconda metà dell’Ottocento, l’arco alpino fu prescelto per innalzare diversi sanatori, in Svizzera, Francia, Italia, Austria e Germania. Queste strutture ospedaliere venivano edificate in luoghi ameni, ben areati, con ottime esposizioni solari; gli ambienti erano luminosi e le stanze molto ampie. Gli edifici erano forniti di terrazze coperte ove i malati respiravano aria pura, mentre venivano esposti per ore ai raggi del sole, anche nella stagione invernale. Il vitto era garantito sia in termini quantitativi che qualitativi ed i malati, non raramente, rifiorivano anche se non potevano ancora contare su terapie antibiotiche; ricoverando i malati nei sanatori, si cercava non solo di curarli, ma anche di allontanarli dai contesti famigliari e sociali, ove avrebbero comunque diffuso il contagio.

Alcune località marittime con clima particolarmente salubre, come Sarzana, vennero prescelte come sede di sanatori. Ma risultava benefico anche il trasferimento dei malati affetti in luoghi salutari, sulle montagne o nelle colline prossime alle Apuane, a Fivizzano ad esempio, o presso la colonia montana estiva del passo di Centocroci.

Anche l’ospedale del Felettino venne progettato, intorno al 1925, proprio per la cura di quella patologia, conosciuta anche come “mal sottile”. Come luogo di edificazione era stata scelta una collina molto soleggiata e lontana dalla città, al fine di assicurare ai malati la massima esposizione ai benefici raggi. E proprio davanti a quella struttura, durante la Seconda Guerra, si verificò un drammatico episodio di cronaca: nell’agosto del 1944 una pattuglia mista di soldati tedeschi e della RSI catturò tre dipendenti e li fucilò appena fuori dall’ospedale, per il sospetto di aver dato riparo ad alcuni partigiani feriti. La lapide che ricorda quei drammatici avvenimenti è stata spostata, dall’atrio d’ingresso al muro di sostegno della strada delle nuove gallerie, il cui svincolo si trova dove ancora resiste il vecchio perimetro esterno dello stabilimento.

Nel 1945, a causa dei gravissimi disagi, conseguenza di cinque anni di guerra, si rilevò una ripresa dell’epidemia che forse le inchieste statistiche, a causa dei problemi organizzativi del periodo, non riuscirono a definire con la dovuta precisione. Le migliorate condizioni economico-sociali e l’avvento della streptomicina, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, migliorarono sensibilmente la situazione con una rapida discesa dal 1955 in poi, raggiungendo tassi molto modesti nel ventennio dal 1970 al 1990. Per questo motivo, la rete dei sanatori venne smantellata.

Oggi che, anche a causa dell’incremento dei flussi migratori, la segnalazione di alcuni casi di malattia dimostra che il problema in Italia sussiste e la tubercolosi è una preoccupazione sanitaria tutt’altro che risolta. E’ necessario ricordare che oggi i malati di tubercolosi vengono ricoverati prevalentemente nei reparti di malattie infettive, ove non possono essere garantite quelle condizioni favorevoli di accoglienza offerte dalle vecchie strutture sanatoriali.

Eppure la tubercolosi non fu l’infezione più letale: a livello mondiale, la più drammatica pandemia da menzionare, fu la cosiddetta INFLUENZA O FEBBRE SPAGNOLA che imperversò, tra il 1918 ed il 1920. La chiamarono la ‘Spagnola’ perché se ne parlava liberamente solo sulla stampa di quel Paese che, essendo neutrale, non esercitava sui suoi giornali la censura operata invece dai Paesi belligeranti, i quali non volevano fornire ai nemici informazioni sulle criticità che soffrivano.

L’influenza arrivò ad infettare circa cinquecento milioni di persone in tutto il mondo, molte già debilitate dalla guerra, dalla fame e dalle precarie condizioni igieniche, uccidendone da cinquanta a cento milioni (dal 3 al 5% della popolazione mondiale). Sterminò più esseri umani questo virus influenzale che la peste nera del Trecento. Tra le vittime famose ricordiamo lo scrittore francese Guillame Appollinaire, Max Weber e l’autore del Cyrano di Bergerac, Edmond Rostand. A Sigmund Freud morì di febbre spagnola la figlia Sophie, incinta del terzo figlio.

Elsa Morante nel suo romanzo – capolavoro “Una storia” ce la descrive così: “L’epidemia, in certi paesi, ha lasciato un ricordo pauroso. Mancavano i dottori, i medicinali e il cibo. Si era nel pieno della canicola. Le morti superavano quelle della guerra. E i cadaveri restavano vari giorni insepolti, non bastando le tavole per le bare”.

Nei comuni lunigianesi, in una sola settimana (23-30 ottobre 2018) si registrò un numero impressionante di decessi a seguito della pandemia di Spagnola: trentasette morti a Pontremoli, ventinove a Villafranca, ventuno a Bagnone, venti a Filattiera, diciotto a Fivizzano e quindici a Zeri.

Il morbo si diffuse rapidamente anche alla Spezia; la paura degli abitanti giocò loro anche un brutto scherzo: sul finire di settembre del 1918, si diffuse la notizia che il Municipio intendeva requisire tutto il pollame allevato in casa perché sospettato di essere veicolo di contagio.

La novità creò scompiglio ed apprensione: la ‘Spagnola’ incuteva paura, ma i pollastri erano cosa preziosa in quei tempi di enorme carestia: farsi sequestrare i volatili, significava doversi farsi altri buchi nella cintura dei pantaloni per mettere a tacere l’appetito. Per questo, non appena si seppe del provvedimento, non furono pochi quelli che decisero di tirare immediatamente il collo ai propri polli in base al famoso principio che, nell’incertezza, è sempre meglio un uovo oggi che una gallina domani.

Comunque, la mattina di mercoledì 25 settembre, arrivarono gli incaricati del Comune. Molti indossavano l’uniforme della Regia Marina e tutti, nei cortili, requisivano ogni tipo di volatile, incuranti delle proteste delle massaie che si vedono portare via le loro bestie. Per limitare il disappunto di queste brave donne, chi confiscava rilascia per ogni capo espropriato un “biglietto poligrafato”, vale a dire un buono per ritirare nell’ufficio, che il Comune aveva appositamente costituito, la somma di denaro che indennizzava del danno subito.

Come era prevedile, il Municipio fu preso d’assalto: non ci fu donna della Sprugola che non si precipitasse all’istante negli uffici comunali, brandendo il buono poligrafato e reclamando il corrispettivo promesso in cambio degli animali “sequestrati”.

Ma gli impiegati cascavano dalle nuvole. Ben presto si chiarì quello che era successo: in un momento in cui ogni stomaco brontolava perché troppo vuoto, una banda di ingegnosi razziatori, di cui mai si sarebbe saputa l’identità, organizzò il colpo profittando della Spagnola e dell’ingenuità delle persone.

A parte questo simpatico episodio, la febbre spagnola fu l’ennesima tragedia, che oltretutto si abbatteva su una popolazione appena uscita dalla guerra. Nonostante il costo dei medicinali fosse aumentato moltissimo, la gente prendeva d’assalto le farmacie, davanti alle quali si formavano lunghe code. I farmaci più in voga, tuttavia, erano quasi sempre esauriti e si verificarono anche casi di accaparramento; scarseggiava soprattutto il chinino.

Nelle campagne, anche per la carenza di assistenza medica, si ricorreva ancora ai rimedi della medicina naturale: latte caldo, succo di limone, tisane, cataplasmi, impacchi vari, fumenti in cui spesso erano presenti aglio e cipolla, senza trascurare un buon bicchiere di vino.

Naturalmente, l’epoca del vaccino antinfluenzale era ancora ben lontana.

Eppure, fin dagli inizi dell’Ottocento, in Europa aveva iniziato faticosamente a diffondersi L’OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ma, come ogni cambiamento epocale, l’introduzione dei vaccini suscitò diffusi entusiasmi ma anche profonde resistenze.

Il Dottor Pieragnoli, nel 1858 a Firenze, diede alla stampe un opuscolo intitolato “Della vaccinazione”. In quelle pagine, che colpiscono per la loro sorprendente attualità e modernità, egli ricordava che una delle più gravi calamità che, nei secoli, afflisse le popolazioni fu sicuramente il VAIOLO. In Europa ci furono epidemie già nei secoli X e XI. Nel 1500 il vaiolo uccise mezzo milione di Europei e quelli che sopravvivevano alla malattia ne uscivano o deturpati da ulcere, o mutilati da qualche membro, o dolenti per aver perduto la bellezza.

Qualche beneficio si ottenne con l’inoculazione del vaiolo arabo benigno, verso la fine del diciassettesimo secolo. Questa pratica era comunissima a Costantinopoli, dove l’apprese Mary Wortley Montagne, moglie dell’ambasciatore inglese che la portò poi in Europa, sperimentandola prima sui suoi figli, poi su sei orfani e perfino sui figli del re.

Il medico Edward Jenner poi, per molti anni, compì esperimenti sul vaiolo vaccino che rendeva immuni coloro che mungevano le bestie ammalate. Nel 1798 proclamò al mondo la scoperta e, da allora, milioni di creature furono preservate dal morbo. Ma era doloroso constatare come la distruzione di molti pregiudizi ed il progresso del civile consorzio non avessero ancora estirpato del tutto, in molti popoli, l’avversione per l’inoculazione del vaccino. Eppure, notava ancora questo medico, anche in Toscana, regione che poteva ben vantare il grado di progresso raggiunto, c’erano luoghi in cui il vaccino si praticava ancora con difficoltà. Bastava fare un giro nelle popolose contrade di Lucca e nelle sue campagne, per incontrare donne bellissime nelle forme, gentili nei movimenti, ma con il viso deturpato dalle cicatrici vaiolose. E chissà quante madri, piene di rimorso, versavano lacrime sulle culle rimaste vuote.

E che cosa dicevano gli avversari della vaccinazione? Sostenevano che non si doveva inoculare la materia di una bestia in una creatura umana. E allora di che si nutrivano? Non bevevano forse il latte della mucca, non mangiavano la carne di vitello e dei volatili, le uova, e i pesci?

Altri detrattori, invece, sostenevano che il vaiolo era uno sfogo naturale che, per necessità, dovevano subire tutti i fanciulli, perché era talmente diffuso che difficilmente un bambino raggiungeva i dieci anni di età senza aver contratto la malattia! Invece ci si doveva rendere conto che era una gravissima malattia contagiosa, che si prendeva come la rosolia, la scarlattina, la miliare, il tifo, la rogna o la tigna.

Altri ancora affermavano che il vaiolo lasciava sanissimi quelli che attaccava, mentre il vaccino, il più delle volte, era seguito da eruzioni di svariata forma, predisponeva i fanciulli ad altre malattie e diffondeva la “scrofola” e la “rachide” [= rachitismo infantile]. In realtà, i sopravvissuti riportavano cicatrici profonde, eruzioni, ulcere, rimanevano ciechi, o sordomuti, con le convulsioni e gli arti in cancrena. Il vaccino predisponeva ad altre malattie? Giuseppe Frank rispose così: sì, certamente, ma solo perché conservava in vita molti bambini già predisposti, che altrimenti sarebbero morti di vaiolo! E il rachitismo e la scrofola (adenite tubercolare) erano dovute alla povertà ed alla mancanza di igiene.

Quindi, il medico autore dell’opuscolo sulle vaccinazioni, nel 1858, concludeva con queste parole: “Che se i governi, lo dirò francamente, entrar non vogliono oltre il limitare delle domestiche abitazioni per coartare la volontà dei genitori (e sarebbe salutevole coartazione), ammaestrino però la popolazione di cui reggono i destini, col rendere obbligatoria la seconda vaccinazione nelle milizie, nei collegi, negli ospizi dei trovatelli e degli orfani, nelle comunità religiose, ed in tutti quei luoghi in cui alzar possono la voce del comando”.

L’avvento dei vaccini ha consentito di ridurre la diffusione di malattie gravi o mortali, o addirittura di eliminarle dal mondo, come è accaduto appunto per il vaiolo. Purtroppo, negli ultimi tempi, l’attenzione delle persone si è concentrata sui possibili effetti collaterali, perché il confronto con i danni provocati dalla malattia non può essere fatto. Perfino molti medici non ne hanno mai visto un caso. E questo ha portato a ridurre la percezione del rischio.

Si stima che se non avessimo sconfitto il vaiolo con la vaccinazione, ogni anno morirebbero cinque milioni di persone tra bambini e adulti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che ammontano a due-tre milioni le vite di bambini che vengono salvate ogni anno,per il solo fatto di prevenire queste quattro malattie: DIFTERITE, PERTOSSE, MORBILLO, TETANO.

E’ evidente quanto l’impatto delle vaccinazioni sulla popolazione mondiale sia straordinario. Se calcoliamo che nella prima metà del ‘900 la mortalità infantile si aggirava tra il 20 e il 30%, ed oggi supera di poco il tre per mille, non si hanno dubbi sulla rivoluzione, in termini di sopravvivenza, che il vaccino ha introdotto. Il crollo della mortalità è dovuto al crollo delle malattie infettive, in parte a quelle prevenute con le vaccinazioni.

Concludiamo con un’affermazione molto attuale e degna di riflessione, che introduce un Regolamento sanitario del 1797: “La pubblica salute richiama sempre l’attenzione del Governo, che veglia a preservarla. Ogni Cittadino deve contribuire. I sistemi di sanità distinguono le Nazioni e sono un contrassegno della loro cultura”.

Luciana Piazzi